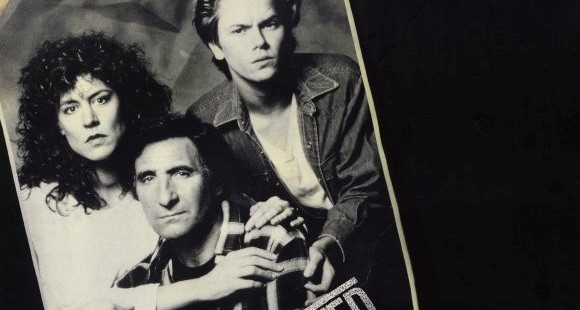

鬱屈の疾走 Running on empty.

いつの頃からか、僕は、持続可能社会みたいなことを、ぼんやりと考えるようになった。ぼんやりと、というのは、うっすらと、ではなく、適当にダラダラ、ということでもない。大きな方向性(世界観的なモノ)はもちろん、眼前の事象そのものや、解決手段、技術的課題などについても、それはそれは結構真剣に考えていて。一方で、思考対象、要素があまりに広く多く、鳥瞰図的? フローチャート的? なんであれ、そうした二次元思考では太刀打ちできなくなり、どこかの段でボーっとしてしまう様(でも、思考の残滓に塗れてる、そんな状態)のこと。

国や地域の法政策的試みに携わることで、マクロ的アプローチの必要性と実際的困難性を感じつつ、環境ビジネス(トレンド)の萌芽に立ちあい、規模が大きかったりユニークだったりする事業の立上げや運用に携わることで、個々の(ミクロの)プロジェクトの現実(運用)的重要性、その社会影響(速度)的限界を感じつつ。持続可能社会みたいなことを。日々、ぼんやりと。

でも、何か変だった。マクロの困難性? ミクロの限界? いずれも何に対する困難性で何を目指す上での限界なのか。そう、持続可能社会というものが腹に落ちていないに関わらず、環境政策や環境ビジネスの限界などということを感じたりすることこそが、そもそもからして変(どころではないほど変)だ。

自分自身は、たまたま「環境」にまつわる仕事をしていたから、重要だとか限界だとかぶつぶついいながらも(地球環境的文脈における)持続可能社会なるものを思考し続けてい(られ)たけれど、そもそも普通に考えれば、いまの社会構造が(おそらく、地球環境的文脈に限らず)持続可能でないとして、何を何時までにどうしたら持続可能になるのかわからない、否、持続可能社会というものがそもそも何だかわからない、イメージできない、だから、みなで何を何時までにどうしたらいいかわからないし、ましてや個人で国や地球の構造に影響を与えることなど一層未明だから、結果的に持続可能社会なんてことを考えることも(行動することも)やめてしまう、思考の枠の外にそっと置いてしまうんだ、と、ぼんやり思うようになった。

そんなぼんやりする日々が、仕事の大変さや充実さとパラレルに、自己実現的幸福感を余所に、時にあざ笑うかのように、続いていた。

そしていつの頃か、個々人が、自らが暮らす地域(コミュニティ)の豊さや希少さを実感できる、逆に、将来不安も持続困難さもリアルに感じられる、がゆえ、自らの暮らしとその暮らす地域の持続性(持続困難性含む)を想像する、自らの地域での役割や責任を認識する、そのような主体的思考(に基づく自立的運動)こそが持続可能社会を想像(し創造)する萌芽なんじゃないか、礎なんじゃないか、と(やはり)ぼんやり思うようになっていった。

実際、これこれが持続可能社会である、あるいは、これこれしないと持続可能じゃなくなるなどということを、世界とか国とか、科学者とか識者とかマスコミとかに押しつけられても、(それらが政治的に妥当であれ科学的に精緻であれ)なんらリアリティを感じない(不都合な真実を解決する術は、その希望は、「われわれの手の中にある」といわれたとしても)。だったら、世界とか国とか、科学者とか識者とかの誰某に、その誰某の云う持続可能社会を誰某の云うようにデザインしてもらえばいい、と主体性(の微塵も)ない発想に陥るのは、ある意味当然かもしれない(もちろん僕も)。

もっと身近な、自分とのつながりを覚える、もっとちっちゃい(ちっちゃい)でも深くて強い関係性、そんな時空間に身(と心)を置いていないと、持続可能社会なんて思考するに及ばない、って。そして、個人の主体的思考性を突き動かすような、魅力ある誇りある優しい(時に厳しい)地域社会がなくちゃだめじゃないか、って。

そしていつの日か、ぼんやり思うだけじゃいけない、「見る前に跳べ(Look if you like, but you will have to leap)」と事を起こす、そんな自分をぼんやり想い思う。鬱屈。

そんな空っぽの器のような(鬱屈した)日々の上に、少しづつ少しづつ、トビムシ的渇望は強まっていったんだ。

画像出典:Running on Empty (1988) – FilmAffinity http://www.filmaffinity.com/en/film542786.html